Je m’appelle An Vercoutere. Je suis gynécologue « fraîchement diplômée ». Cela fait 9-10 ans que je fréquente la Guinée Conakry. Au début, je croyais que ce serait un projet à court terme. Nous ne faisions que de petits projets. Mais au fur et à mesure, cela s’est agrandit. En 2010, j’ai fondé l’asbl Aniké. Dans le cadre de mon travail (thèse et l’asbl), je vais beaucoup en Afrique. J’y ai vu plein de choses qui ont beaucoup touchée mon coeur. J’ai amené ces choses ici, dans mon travail en Belgique.

Je m’appelle An Vercoutere. Je suis gynécologue « fraîchement diplômée ». Cela fait 9-10 ans que je fréquente la Guinée Conakry. Au début, je croyais que ce serait un projet à court terme. Nous ne faisions que de petits projets. Mais au fur et à mesure, cela s’est agrandit. En 2010, j’ai fondé l’asbl Aniké. Dans le cadre de mon travail (thèse et l’asbl), je vais beaucoup en Afrique. J’y ai vu plein de choses qui ont beaucoup touchée mon coeur. J’ai amené ces choses ici, dans mon travail en Belgique.

La naissance d’une vocation

Quand j’avais 12 ans à peu près, j’ai lu un bouquin, « Mama Daktari » qui raconte l’histoire d’une femme médecin qui s’installe au Kenya et qui va, avec son petit avion, partout dans le petit village pour aider, soutenir les gens. Ca m’a tellement plu, ça m’a tellement touchée qu’à 12 ans, j’ai décidé que c’était ce que je voulais faire de ma vie: médecin en Afrique.

Au début personne ne m’en croyait capable. Mais au fur et à mesure, j’y suis arrivée: à l’école, j’ai développé pleins d’activités – j’ai commencé par être bénévole pendant quelques années à Oxfam-magasin du monde. Je me suis toujours été intéressée aux différentes cultures: j’ai une sœur, avec laquelle j’ai grandi, qui est venue de Côte d’Ivoire. Bien que je vienne d’un petit village flamand où voir un black est déjà un phénomène étonnant, j’ai grandi entouré d’amis provenant de cultures différentes – à commencé par ma sœur. J’étais de plus en plus encouragée à réaliser mon rêve d’enfant. Et donc, à l’âge de 18 ans, quand j’ai dû choisir mon job pour la vie, c’était clair que ça devait être la médecine.

J’ai étudié à l’université de Gand, où Marleen Temmerman, l’actuelle directricede santé reproductive de l’OMS, était chef du service gynécologique de Gand. Elle avait des projets un peu partout dans le monde mais surtout au Kenya. Lorsque j’ai dû choisir une spécialisation, pour moi c’était clair que c’était la gynécologie. Je trouve que la gynéco c’est tellement large: il y a une partie sociale, il y a beaucoup de questions éthiques (avortements, etc.), et entre autre l’excision. Tu accompagnes la vie d’une femme de la naissance jusqu’à la fin, tu peux l’accompagner quand elle accouche et peut-être quand elle a un cancer du sein, etc. Pour moi c’était quelque chose qui était très important, et en plus j’avais un exemple devant moi: Marleen Temmerman qui était gynéco et qui allait en Afrique.

Départ pour la Guinée Conakry

En 3ème année, tu peux choisir un sujet sur lequel travailler. L’excision m’intéressait parce que j’avais lu les livres de Waris Dirie, j’avais lu aussi un peu le parcours de Marleen Temmerman et par après celui de Els Leye, qui a fait beaucoup de recherches et de publications autour de MGF. Ca m’a beaucoup attiré, mais je savais que ce n’était pas facile de faire mémoire ou une thèse sur ce sujet. Dans la liste des sujets proposés, il y en avait un sur les enfants affectés par le sida. Quand j’ai vu ça, je me suis dit qu’au lieu de faire une recherche sur la littérature, pourquoi ne pas aller en Afrique même, aller interroger ces enfants et regarder l’impact psycho-social de la maladie. J’ai eu de nombreux échanges avec Wim Delva[1] qui m’a mise en contact avec Lieven Annemans. Nous avons choisi de faire la recherche en Guinée Conakry. Je me suis battue pour que ma thèse soit en français afin que mes partenaires guinéens puissent également y avoir accès.

Lors de ma première visite de terrain, j’ai visité à peu près 60 ONGs, surtout internationales mais quelques nationales. J’ai vu énormément de choses! À la fin de mon séjour, le dernier jour, on a visité Felica, situé dans une petite maison à Kissosso, un quartier à Conakry. Catherine Loua, une gynécologue, et son mari, Jonas Lamah, recueillaient des enfants déshérités ou qu’ils retrouvaient sur le pas de leur porte, le lendemain, après l’accouchement. C’est officiellement un orphelinat mais tu ne le remarques pas, tellement le couple est chaleureux et ouvert. Ils nous ont vraiment bien accueilli et se sont montré très « transparents » (ils nous montraient presque leur livre de comptes). Le couple s’est montré très enthousiastes pour le projet. Mais ils ont aussi fait part de leurs limites tout en nous certifiant qu’ils feraient leur possible pour nous aider.

J’étais tellement touchée par la situation des enfants là bas et aussi pendant un séjour en Afrique. Je connaissais déjà un peu la culture africaine, grâce à ma sœur et à mes amis, donc ce n’était pas trop un choc culturel. Mais quand tu arrives là bas, tu vois vraiment la pauvreté atroce dans laquelle les enfants vivent. De retour en Belgique, je me suis dit qu’il fallait que j’agisse.

En 2006, j’ai organisé, avec mon ancienne école, une collecte de fonds: vêtements, jouets d’enfants, petits ours. On a envoyé un container complètement rempli. La même année, j’ai fait plusieurs séjours de 4 mois. Le premier mois, c’était l’adaptation, tu observais. Finalement on a fait la recherche avec 420 enfants. On a interrogé des enfants qui avaient encore leur deux parents, qui vivaient pas avec le VIH, on a interrogé aussi des enfants qui étaient affectés par le sida – qui avait un parent qui était soit mort ou soit qui vivait avec le VIH – et puis aussi les enfants les orphelins, mais dû à une autre cause que le VIH. Puis on a comparé ces trois groupes, pour mesurer l’impact psycho-social. C’était atroce! Les enfants affectés par le sida, étaient tellement stigmatisés, discriminés, frappés! Ca m’a choqué énormément[2].

Engagement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines

Je m’étais déjà intéressée à l’excision en secondaire. J’avais réalisé un dossier là-dessus pour un cours. Mais je n’avais pas réalisé ce que  cela faisait avant d’y être confrontée. Etant donné que j’étais étudiante en gynécologie, j’ai profité de mon séjour en Guinée pour assister le Dr Catherine Loua. Un des premiers accouchements que j’ai fait en Afrique, c’était une femme qui était excisé. Elle était déchirée dans tous les sens. C’est une chose qui m’a tellement choquée! Je revois toujours la scène: tu es dans une petite pièce. Il y a trois lits, l’un à côté de l’autre, il y’a deux femmes qui accouchent au même moment. Il n’y a même pas de lumière – on avait juste une bougie – et tu vois qu’il y a quelque chose de bizarre mais bon tu peux pas vraiment dire ce que c’est. J’avais déjà entendu parlé d’excision et j’avais déjà appris ce que c’était mais pas dans le sens que tu sais vraiment ce qui se passe. Et ça m’a tellement choqué, ça m’a tellement donné la chair de poule! Par après, j’ai revue la femme plusieurs fois et que j’ai en ai parlé avec Catherine Loua. C’est là que j’ai commencé à m’intéresser à l’excision, à côté du problème du sida.

cela faisait avant d’y être confrontée. Etant donné que j’étais étudiante en gynécologie, j’ai profité de mon séjour en Guinée pour assister le Dr Catherine Loua. Un des premiers accouchements que j’ai fait en Afrique, c’était une femme qui était excisé. Elle était déchirée dans tous les sens. C’est une chose qui m’a tellement choquée! Je revois toujours la scène: tu es dans une petite pièce. Il y a trois lits, l’un à côté de l’autre, il y’a deux femmes qui accouchent au même moment. Il n’y a même pas de lumière – on avait juste une bougie – et tu vois qu’il y a quelque chose de bizarre mais bon tu peux pas vraiment dire ce que c’est. J’avais déjà entendu parlé d’excision et j’avais déjà appris ce que c’était mais pas dans le sens que tu sais vraiment ce qui se passe. Et ça m’a tellement choqué, ça m’a tellement donné la chair de poule! Par après, j’ai revue la femme plusieurs fois et que j’ai en ai parlé avec Catherine Loua. C’est là que j’ai commencé à m’intéresser à l’excision, à côté du problème du sida.

En 2009, on a organisé, pour la première fois avec l’Université de Gand, une conférence sur l’excision. Trois partenaires ont été invités: Khady Koïta du Sénégal, Catherine Loua, ma collaboratrice en Guinée, et Saran Daraba, qui n’a malheureusement pas pu venir. Marleen Temmerman, Else Leye, Wim Delva étaient également présents. Puis on a organisé un débat pour les étudiants de l’université qui a été un succès énorme: il y’avait 150 ou 200 personnes dans la salle.

J’ai collaboré de plus en plus avec Els Leye, avec qui j’ai écrit un article autour de ça pour une revue de médecine de « Tijdschrift voor Geneeskunde » parce qu’on trouvait qu’il y’avait très peu de médecins qui étaient au courant de la situation en Belgique. L’article s’intitulait « Ver van mijn bed show », ça veut dire « un show loin de mon lit ».

Pendant ma spécialisation de gynéco, à Anvers, Gand, Bruxelles et au Pays-Bas, comme je m’intéressais au sujet, je recevais beaucoup plus de patientes africaines en consultation. J’avais fait aussi pas mal d’accouchement en Afrique, j’avais donc pas mal vu et traité des patientes excisées. Donc, bien que j’étais « que » post-graduée, en train de me spécialiser, les personnes venaient vers moi, même parfois des gynécologues, pour me demander mon avis.

Développement d’un projet « excision » en Afrique

Le projet sur le VIH/SIDA marchait bien et s’étendait vers les aspects de la maternité. On faisait des causeries de type « planning familial », autour des infections sexuellement transmissibles et aussi autour de l’excision. Mais ces dernières étaient faites en petit comité. Comme j’en parlais de plus en plus en Guinée, ça m’a donné des problèmes. En 2009, un policier est venu une fois à la maison à Matoto. Il a dit « Madame il faut garder ta bouche! Ca, c’est un sujet, il faut même pas se mélanger ». Je ne crois pas que c’était même pas un truc qu’il devait faire officiellement. Mais il est venu en tenue officielle avec son arme, il voulait m’impressionner. C’est un sujet tabou!

En 2011, Jessica Tatout m’a contactée parce qu’elle voulait faire un stage de 6 mois, autour des mutilations génitales féminines, pour son graduat. C’était une bonne occasion pour moi car je voulais aussi développer davantage ce projet en Guinée. A l’époque, c’était un peu informel: je voulais que ça devienne quelque chose de formel et qu’on développe une meilleure structure. Jessica est partie là bas. On a essayé de faire ça à Conakry mais c’était compliqué. Un contact de nos partenaires de Felica nous a mis en contact avec quelqu’un voulant développer un projet sur l’excision à Kankan. Jessica est partie avec lui dans les villages pour voir quelle était la situation, pour écouter et regarder ce qu’il se passait.

En 2011, Jessica Tatout m’a contactée parce qu’elle voulait faire un stage de 6 mois, autour des mutilations génitales féminines, pour son graduat. C’était une bonne occasion pour moi car je voulais aussi développer davantage ce projet en Guinée. A l’époque, c’était un peu informel: je voulais que ça devienne quelque chose de formel et qu’on développe une meilleure structure. Jessica est partie là bas. On a essayé de faire ça à Conakry mais c’était compliqué. Un contact de nos partenaires de Felica nous a mis en contact avec quelqu’un voulant développer un projet sur l’excision à Kankan. Jessica est partie avec lui dans les villages pour voir quelle était la situation, pour écouter et regarder ce qu’il se passait.

Je leur avait dit de me faire un compte-rendu et de me proposer un projet de sensibilisation. Après, je verrai ce qu’il était possible de faire avec l’asbl Aniké. Ils m’ont envoyé un dossier hyper bien, hyper chouette, et puis on a ajouté quelque chose c’est-à-dire moi avec mon expérience avec mes patientes, aussi Catherine Loua avec son expérience étant gynécologue mais surtout l’influence de Bintou Mady qui travaille autour du sujet et Jessica.

C’était magnifique! Après une année, je suis retournée là bas pour regarder ce qu’ils avaient fait. Je crois qu’il faut toujours évaluer, faire un suivi. Et là j’étais tellement charmée! On a visité le village de Kassa. Je connais bien la Guinée, je sais bien comment les gens réfléchissent quand ils parlent. J’étais avec un sage du village. On parlait de l’excision parce qu’on avait demandé la parole pour en parler. Il en parlait très librement, il a amené sa petite-fille dans la case et a parlé avec sa petite-fille. Cette dernière a même répondu!!! Tout cela devant nous! Je me suis tue, et ça c’est bizarre que je me taise. J’étais tellement charmée par le fait que… je ne vais pas dire que l’excision maintenant ne se passe plus là bas, non, mais on pouvait en parler librement, ce n’était plus un tabou, donc maintenant il y a une discussion possible et on commence à voir des petits changements dans ces villages.

Le projet s’est agrandit. On a fait une deuxième campagne l’année passée que j’ai évaluée en janvier et février. On a commencé dans 3 villages avec Jessica. L’année suivante, ils l’ont fait dans 5 villages. Chaque année, on reprend les villages qu’on a fait l’année précédente et on en ajoute deux. Je trouve que c’est très important de retourner dans les villages et si tu regardes le 1er village de Kassa, on remarque tellement de différences c’est très chouette! Eux-mêmes, ils ont voulu faire un comité de vigilance, ils ont leurs petites cartes, ils sont tellement fiers! C’est très très chouette, il y a même des jeunes qui au début, étaient vraiment contre mais ils n’osaient pas le dire librement.

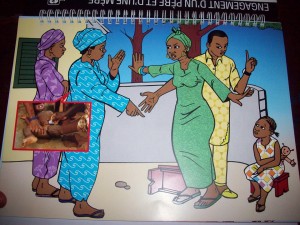

Appropriation et investissement de la population dans le projet

Dernièrement une villageoise illettrée, de 60-70 ans, a marché 12 km pour aller dans un centre de santé afin de dire au médecin là-bas que ce n’était pas bien d’exciser. Elle avait amené des petites pancartes avec les photos pour expliquer les conséquences de l’excision. J’ai trouvé ça tellement signe d’un… je ne l’ai pas obligée, ne l’ai pas payée pour faire ça, mais si elle-même prend l’initiative de faire ça, pour annoncer ça, bien que dans la culture, lui c’est un médecin, ce n’est pas quelqu’un à qui on s’oppose, surtout pas par rapport à un sujet médical ! Mais malgré ça, la population décide d’agir!

Avec les 3 premiers villages, ça marche très bien. Il y a de très bons échanges. Dans les 2 villages qui ont été ajoutés l’année passé –  Dabadou et Tenkelen – l’un des deux a eu des problèmes avec une fille excisée: les villageois ont pu constater les conséquences. Cela nous a facilité le terrain. La sensibilisation a été réalisée par des Kankanéens, des Guinéens de Kankan. Ils vont dans les villages, expliquent, trouvent des gens qui sont motivés dans les villages.

Dabadou et Tenkelen – l’un des deux a eu des problèmes avec une fille excisée: les villageois ont pu constater les conséquences. Cela nous a facilité le terrain. La sensibilisation a été réalisée par des Kankanéens, des Guinéens de Kankan. Ils vont dans les villages, expliquent, trouvent des gens qui sont motivés dans les villages.

Notre approche est très locale : on joue sur le changement de comportement mais avec du respect pour la culture. C’est cet élément qui pose souvent problème, si tu regardes la manière dont certaines grosses organisations travaillent : ils vont dans un village, ils prennent une journée pour ça, ils mettent des sacs de riz de dons et puis ils parlent. Et puis ils repartent et c’est fini, l’affaire est finie. Nous, on va d’abord demandé la parole, on regarde ce qui se passe, on ne juge pas, on ne sensibilise pas encore. On repart et puis on contacte ceux qui ont assisté aux causeries et qui se positionnaient vraiment contre l’excision. On les contacte et on collabore avec eux. Ensuite, on revient au village avec une émission de radio.

Kankan est une zone hyper rurale: les villageois n’ont pas d’électricité. La seule chose qu’ils ont, c’est la radio pour écouter. Ils n’ont pas la télé. L’avantage à Kankan c’est que Sorel, qui est le directeur de radio là-bas, est hyper connu parce que c’est un homme qui respecte énormément les traditions. Les villageois l’écoutent et le considèrent vraiment comme un sage. Sorel s’est révolté avec nous contre l’excision. Il s’est révolté contre l’excision, il a dit non à l’excision. Je ne sais pas si c’est un cas personnel. Il m’a dit qu’il avait vu dans son entourage des choses qui ne lui plaisaient pas, c’était dû à l’excision. Je sais qu’il était touché personnellement et donc du coup il a dit « si maintenant même des gens d’ailleurs, un gynécologue et Jessica, des gens qui eux-mêmes ne sont pas excisés, c’est pas leur problématique, ils n’ont pas les conséquences de ça, mais pourquoi alors ils viennent vers nous pour vraiment pour lutter contre ça. »

On va donc dans les villages, avec Sorel et d’autres interviewers de radio. Ils font des jeux publics: de petits quizz, de la danse, la dounoumba, etc. Ca anime! En plus, les gens savaient qu’on venait pour l’excision, c’était un sujet qui était diffusé la semaine après avoir fait l’émission. En plus, à plusieurs reprises, Sorel a demandé de repasser l’émission.

On est retournés dans ces villages parce qu’on a travaillé avec les gens qui se révoltaient contre l’excision. On a expliqué les conséquences médicales avec une sage-femme locale, on a fait un powerpoint ici, on a envoyé on a ajouté les particularités de la région et puis ils ont donné ces cours. Une autre dame a parlé des traditions. On a aussi le soutien de l’imam local. Tout ça, ça a fait que les gens nous écoutent même s’il n’y a peut-être « que » 10 à 13 personnes ressources dans chaque village. Mais plusieurs villages viennent pour écouter parce qu’ils sont intéressés. Maintenant ces personnes ressources retournent dans leurs villages pour sensibiliser. Par exemple, un sage parle avec un autre sage, une femme âgée parle avec les autres femmes vieilles et puis une jeune fille parle avec ces jeunes filles. La structure traditionnelle et les différentes couches sociales sont respectés, ils en parlent, ils viennent en paix, c’est-à-dire ils ne viennent pas forcer les affaires. Plusieurs fois, des femmes ont dit ouvertement « je suis pour l’excision ». On ne les attaque pas, on n’est pas fâché avec eux. On essaie de parler, d’échanger les idées et surtout de montrer que les traditions sont importantes. Je crois qu’il ne faut pas qu’on élimine les traditions mais il faut éliminer les traditions néfastes. Par exemple, dans certains villages on a dit que c’était important pour la fille qui y ait un rite de passage mais qu’il ne fallait pas nécessairement la couper pour ça.

Il y a eu des initiatives locales, que nous n’imaginions pas! Par exemples, des personnes ressources, des villageois, faisaient des petites visites à domicile, c’est-à-dire des entretiens entre deux personnes et pas en groupe. Dans certains villages, par exemple à Gbéléma, le doyen du village a dit que maintenant s’il y a encore une fille qui est excisé, il faut payer le prix, une amende: un bœuf doit être donné au village. Ce sont des choses qui sont très touchantes. Et je crois que c’est ça qui a été la force de la sensibilisation.

Mais nous ne sommes pas là que pour l’excision. Par exemple, s’il y a un problème médical, on essaie aussi de trouver des possibilités de collaborer à ce niveau-là. On ne va pas construire un centre de santé, mais on essaie de trouver des solutions. Les villageois aussi comprennent qu’on n’est pas seulement là pour dire non à l’excision, que si on a les moyens et la possibilité, on va aussi les aider à trouver des solutions pour d’autres problèmes. Par exemple, actuellement, il y a un problème avec la pompe d’agriculture dans un village. On a trouvé des gens ici qui veulent soutenir, aider à payer la pompe ou renouveler la pompe. C’est plus tôt une collaboration qu’il y a, un échange, je crois que c’est ça la grande force.

Evolution et nouveaux projets

Notre travail n’est pas passé inaperçu: UNICEF a contacté notre partenaire local, Bintou Mady Kaba, afin d’étendre notre stratégie à toute la zone de Kankan. L’organisation locale, ONG ASD, lance aussi une sensibilisation contre l’excision. Ils collaborent aussi avec l’Unicef pour élargir le projet. Mais c’est à nouveau le système international… UNICEF sensibilisent plusieurs villages (environ 80), en quelques mois, alors que nous, nous n’en faisons que 3-4 villages en 6 mois! Je pense que l’idée est très bonne. C’est très chouette qu’ils trouvent qu’il y a certaines choses de notre sensibilisation qui soient bonnes. Mais je trouve dommage qu’à nouveau, ils veulent l’appliquer à leur système. C’est la raison pour laquelle on a dit à notre partenaire local de continuer avec UNICEF mais de quand même continuer à notre façon aussi: un travail de fond, sur le long terme. Je crois que c’est important de ne pas laisser tomber!

Notre travail n’est pas passé inaperçu: UNICEF a contacté notre partenaire local, Bintou Mady Kaba, afin d’étendre notre stratégie à toute la zone de Kankan. L’organisation locale, ONG ASD, lance aussi une sensibilisation contre l’excision. Ils collaborent aussi avec l’Unicef pour élargir le projet. Mais c’est à nouveau le système international… UNICEF sensibilisent plusieurs villages (environ 80), en quelques mois, alors que nous, nous n’en faisons que 3-4 villages en 6 mois! Je pense que l’idée est très bonne. C’est très chouette qu’ils trouvent qu’il y a certaines choses de notre sensibilisation qui soient bonnes. Mais je trouve dommage qu’à nouveau, ils veulent l’appliquer à leur système. C’est la raison pour laquelle on a dit à notre partenaire local de continuer avec UNICEF mais de quand même continuer à notre façon aussi: un travail de fond, sur le long terme. Je crois que c’est important de ne pas laisser tomber!

Notre projet marche très bien et chaque année, il y a du nouveau! Il y a, à présent, un centre équipé par l’UNFPA à Kankan pour les violences basées sur le genre. C’est le Dr. Mara, qui en a la charge. C’est un des chefs à Kankan. Ils ont eu 3 à 4 cas de femmes avec des problèmes d’excision qui sont venues le consulter. On a échangé parce que lui n’a pas encore énormément d’expériences dans le domaine. Je ne vais pas dire non plus que je suis la plus expérimentée parce que je suis encore très jeune. Cependant, j’ai déjà vu et traité des complications. Du coup on échange: il m’envoie des photos et moi je lui dis ce qu’il faut faire où je recherche des gens avec qui en parler et imaginer la meilleure stratégie à mettre en place. C’est très chouette, tu vois que ça s’agrandit de plus en plus et ça c’est quelque chose qui est très chouette, surtout je trouve que ce sont tous de gens qui sont tellement chaleureux! Ils veulent bien faire. Les gens qui sont dans le projet, ils ne sont pas là pour faire du profit (argent). On n’est pas une ONG qui a beaucoup d’argent. On ne peut donner que des « petits trucs », de petits per diem. C’est surtout un échange qui est très chouette : « tous ensemble pour un meilleur avenir ». C’est une organisation très locale. Il y a des évolutions mais surtout des échanges avec ces partenaires. C’est très chaleureux, c’est très agréable.

- la thèse, « La stigmatisation et la discrimination des enfants affectés par le sida en Guinée »: ici

- L’état des lieux de 2012 sur le diagnostic participatif sur la pratique de l’excision dans la région de Kankan: ici

- La chronologie de l’association Aniké (en néerlandais): ici

- La page facebook de l’association Aniké: Facebook

[1] Wim Delva est actuellement professeur à l’UGent, Oxford University et Stellenbosch University en Afrique du Sud. Il a énormément assisté An dans sa recherche et l’a mise en contact avec Lieven Annemans, sa directrice de thèse.

[2] Les résultats de la recherche étaient tellement choquants qu’en 2007, l’équipe de recherche a collaboré avec l’ONU Sida. Une conférence d’experts a été organisée pour parler de la stigmatisation du Sida. Les partenaires locaux et internationaux y ont participé. Quelques mois plus tard, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des enfants affectés par le Sida en Guinée a également été introduit au plan national (stratégies 2007-2012).